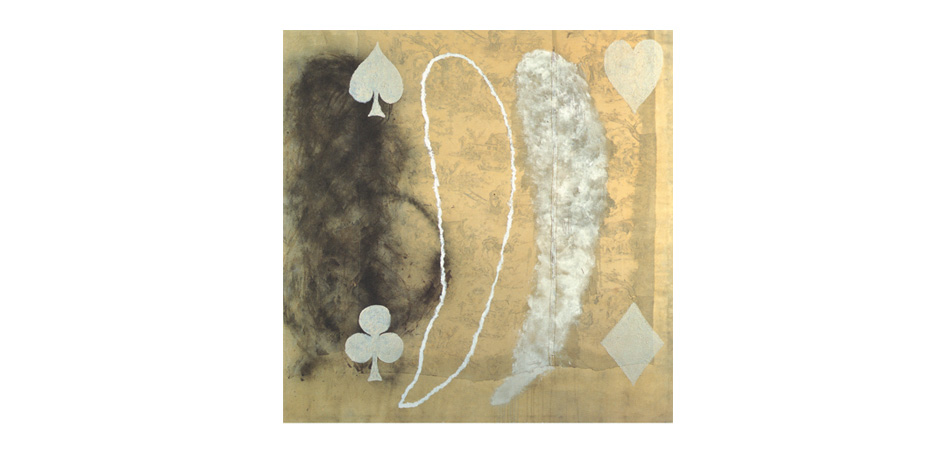

Reflejo raptado I - Por recuerdos infantiles (195 x 195 cms)

Reflejo raptado II - Con humedad vigilada (195 x 195 cms)

Reflejo raptado III - Doméstico y casi 4 (195 x 325 cms)

Reflejo raptado IV - Cuando pintaban bastos (180 x 180 cms)

Reflejo raptado VI - Asomándose a un encuentro (195 x 195 cms)

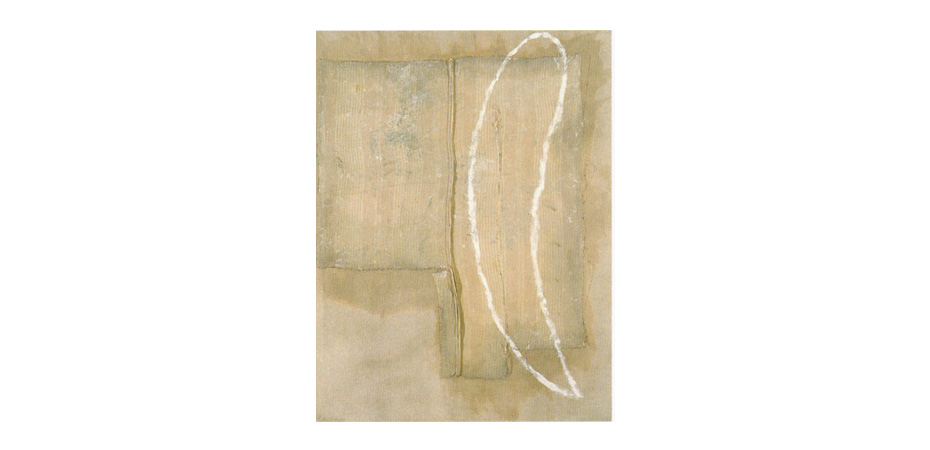

Reflejo raptado VIII - Mientras memoriza (116 x 89 cms)

Reflejo raptado IX - Vacío (116 x 89 cms)

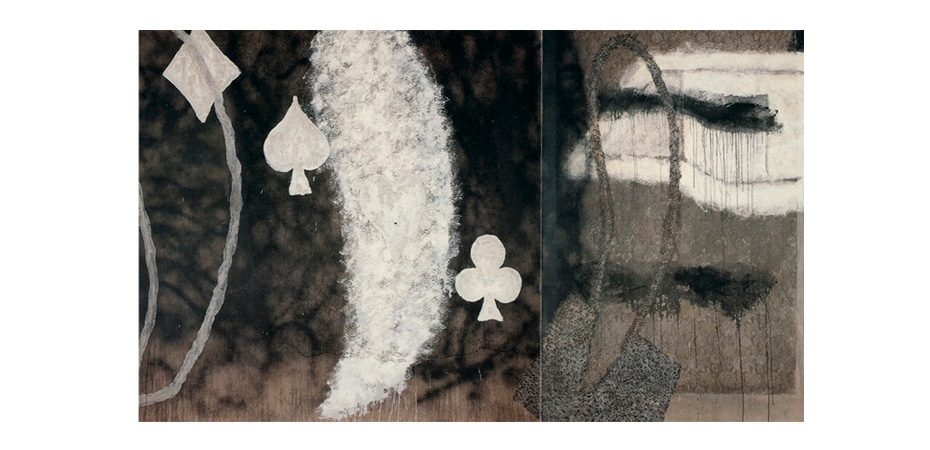

Reflejo raptado X - De límites violados (195 x 325 cms)

Reflejo raptado XIII - Con 4 puntos de ajuste (116 x 89 cms)

Reflejo raptado XIV - Desvinculándose (116 x 89 cms)

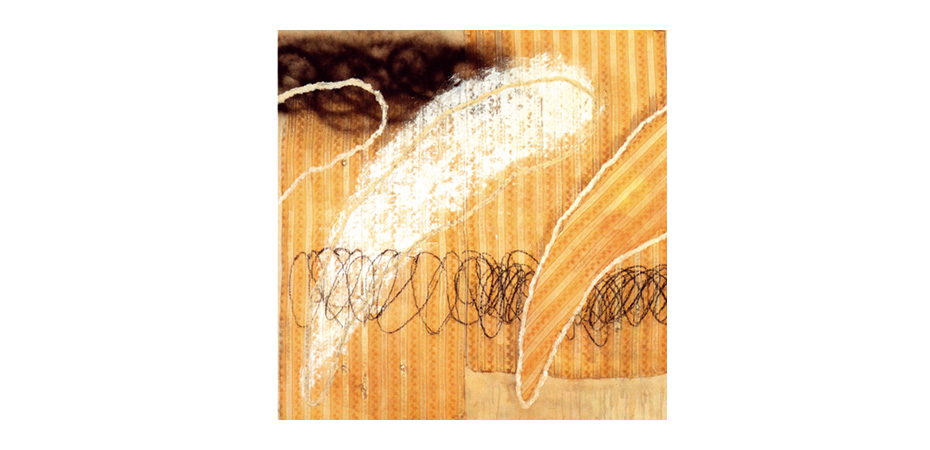

Reflejo raptado XV - Para ser solemne (195 x 195 cms)

Reflejo raptado XVII - Sobre un tricornio incompleto (195 x 195 cms)

Reflejo raptado XXIV - Expectante (146 x 114 cms)