Elena Dopazo: Apostamos »

|

|

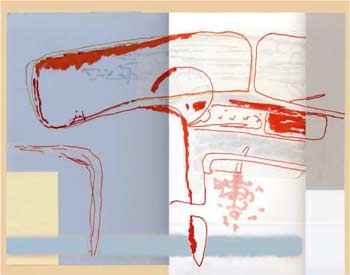

Parapla III: (…) Y la providencia me deparó la visión de una rodilla agraria metida dentro de una media de color de tabaco Impresión digital sobre papel. Ejemplar único. 108 x 150 cm |

Parapla VII. Impresión digital sobre papel. Ejemplar único. 108,97 x 150 cm |

RAFAEL SATRÚSTEGUI: SI EVOLUCIONAR NO ES SOLO AVANZAR

Elena Dopazo

Una evolución puede entenderse desde el más amplios de los sentidos, incluso retroceder a veces puede ser una acertada evolución.

El caso de Rafael Satrústegui llama la atención por lo sabio del resultado.

Madrileño de 47 años y con dilatada experiencia en exposiciones, colecciones públicas y privadas, parece haberse acercado a movimientos de juventud en sus últimos trabajos: más fresco, más irresponsable, más experimental.

Él mismo divide su trabajo en “No Instantáneas” y “Fotocollages”.

Las primeras juegan acertadamente con el instante y el azar (un azar que como no podía ser menos, está estrictamente premeditado) aunando dos mundos: uno que Rafael llama “ficticio” -el del cuadro- y el “real” marcado por la exigencia física del espacio en el que estas obras se encuentran.

El resultado es soberbio, una tercera vía de escape tratada digitalmente que constituye un mayor nivel apreciativo, este nivel no solo los ha juntado sino que los ha confundido, no sabiendo dónde comienza la obra y dónde el universo del artista (si es que no han sido siempre lo mismo).

Dominado por colores apastelados, por escenarios violados por elementos del día a día –una silla, una bicicleta…- el resultado es delicado, elegante, pero fuerte y satisfactorio (con el regalo de tratarse, a menudo, de piezas únicas).

La segunda parte de este ejercicio de renovación, superadas ciertas líneas de espiritualidad y de ironía, le lleva a dotar a la palabra de una importancia capital en la obra: la fotografía quiere en él despojarse del carácter documental, de ese reflejo impuesto de verosimilitud, para acerarse a la poesía, ¿lo consigue? Sí.

Con la ayuda del soporte tecnológico contemporáneo, Satrústegui no rehúsa los métodos artesanales, no niega la pintura pues ésta es otro capricho que consigue reflejar la realidad. Así, lo que resulta ser una fotografía ha pasado por el tamiz de la pintura, el complejo mundo del objeto insertado en la obra como arte (lo incorpora al lienzo, a la fotografía, como una forma visual pura) y, finalmente, la palabra.

Las palabras se alojan en sus títulos, pero lejos de ser un mero elemento explicativo o conformador del significado, se convierte en un personaje más del resultado final: la obra se cierra en torno al pie.

No es fácil en absoluto asumir los cambios, nos acomodamos casi siempre a lo que sabemos hacer y a lo que sabemos admirar: es igual de difícil asumir un nuevo rol en nuestro trabajo creativo, como duro que tu espectador fiel se reconozca en los nuevos hábitos. Y sin embargo, Rafael Satrústegui salta la barrera, reconoce y le reconocemos. Por ello le aplaudimos.

|

|

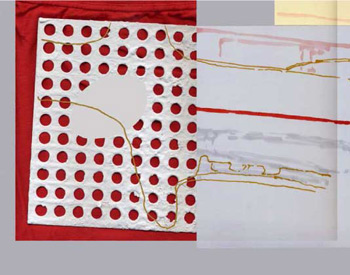

Cimbreante, egocéntrica y rosa. Impresión digital sobre papel. Ejemplar único. 70 x 100 cm |

Una pausa en el camino. Impresión digital sobre papel. Ejemplar único. 100 x 70 cm |

|

|

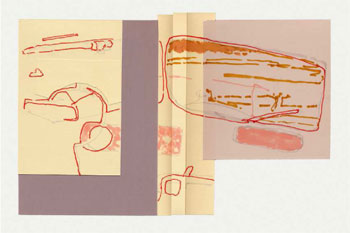

Locuaz. Impresión digital sobre papel. Ejemplar único. 70 x 100 cm |

Parapla I: (…) Esas señoritas -pensé al verlas- no irán muy lejos (…). Impresión digital sobre papel. |

Pablo Jiménez: Publicado en el catálogo de la exposición "Barnices", Galería Astarté, Madrid, 2001 »

TODA LA PINTURA

Pablo Jiménez

Rafael Satrústegui pertenece a una generación de artistas que encuentra sus señas de

identidad más importantes en el retorno a la pintura en un contexto que, como el actual,

parecía entender la práctica artística necesariamente sobre otra serie de soportes. La

moderna historia del arte, y el mundo moderno en general, hace que periódicamente nos

sintamos más próximos a diferentes lenguajes artísticos y así, los objetos, la propia

pintura, las instalaciones o la fotografía se van relevando en el mágico y predilecto

espacio de la actualidad, desautorizando con ello al resto de las formas del lenguaje

artístico.

Rafael Satrústegui pertenece a una generación de artistas que encuentra sus señas de

identidad más importantes en el retorno a la pintura en un contexto que, como el actual,

parecía entender la práctica artística necesariamente sobre otra serie de soportes. La

moderna historia del arte, y el mundo moderno en general, hace que periódicamente nos

sintamos más próximos a diferentes lenguajes artísticos y así, los objetos, la propia

pintura, las instalaciones o la fotografía se van relevando en el mágico y predilecto

espacio de la actualidad, desautorizando con ello al resto de las formas del lenguaje

artístico.

Incluso en los momentos en los que la pintura ha gozado de ese brillo especial que confiere la actualidad de lo moderno, se ha tenido que debatir mucho sobre hasta qué punto lo figurativo era admisible y a partir de donde volvían los pintores de botijos. Y por no salir de la pintura habrá que recordar que no hace tanto tiempo hablábamos de la "nueva figuración" que para nada tiene que ver con los "nuevos realistas", la "nueva objetividad" o los "neorrealistas" o "neorrománticos". Todo este galimatías de reformulaciones y nuevas formulaciones responde lógicamente a una necesidad, y no sólo a una necedad.

Nunca hay que olvidar que "moderno" y "moda" participan de la misma raíz y que la constante exigencia de novedades tiene un sentido, tan profundo como sin duda trágico y devastador, y que no deja de ser una de las señas de identidad del mundo moderno. La conciliación de este imperativo y de la tradición de una idea del arte que tendería a lo atemporal y lo inmortal, es una de las contradicciones, aunque no la única ni la más violenta, del arte tal y como lo entendemos hoy.

Este largo preámbulo no pretende justificar nada, ni mucho menos hacer ningún alarde de fina perspicacia. Se trata de situar los cuadros de un pintor con una producción muy peculiar. Un pintor especialmente inquieto a la hora de aquilatar y de perfilar exactamente lo que quiere transmitir. Y sin embargo, un pintor con una dicción extraordinariamente clara y límpida.

La más rutinaria de las convenciones quiere que los catálogos de exposiciones se abran con textos laudatorios o ‘explicativos de las obras que se reproducen más adelante. Como todas las convenciones ésta tiene algo de insensato. El arte y la pintura son sistemas de complicidades y en la voluntad del espectador está el aceptarlas y compartir sensaciones, sentimientos o emociones; o rechazarlas y pasar directamente a otras cosas. Y ello con absoluta independencia de las sesudas o emocionados consideraciones prologales.

Todo esto es tanto mós innecesario cuanto se han contemplado las obras de esta exposición. Rafael Satrústegui siempre ha sido un pintor extremadamente refinado y exquisito, que ha intentado transmitir cosas de una gran sutileza, pero rebosantes de sensibilidad y de buen gusto. A esto hay que añadir su facilidad para desenvolverse en el lenguaie de la pintura siempre limitando desde el punto de partida los recursos puestos en juego.

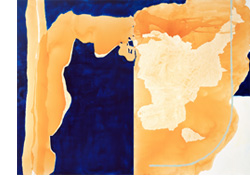

En esta ocasión parte de un planteamiento formal que se basa fundamentalmente en el uso del barniz como color y como pintura. El procedimiento en sí no es nuevo y, entre nosotros, lo hizo célebre Tapies, sin ir mós lejos. Lo interesante de este caso es que el barniz no se utiliza ni como material innoble rescatado por el artista, ni como una suerte de acuarela que permite sutiles transparencias. Aquí el barniz es un elemento constructivo de la pintura que juega con el color de igual a igual, con el blanco del lienzo, pero también que se apoya en la rotunda y sobrecogedora aparición de una figuración sin ningún tipo de complejos.

Esta exposición es una lección de buena pintura. De una pintura que no tiene miedo de explorar todos los caminos posibles dentro de unos registros, como siempre limitados, y de un tono general o, me atrevería a decir, de un sentimiento general, que es el que da sentido al coniunto.

Una vez más Rafael Satrústegui se muestra seguro y rotundo en el empleo de la

pintura. Despliega sus fantásticas dotes de pintor capaz de abarcar multitud de técnicas

y de planteamientos. El inmenso autorretrato que debe presidir esta ‘exposición (y que él

titula "golpe de luz”) es una obra sin duda memorable en lo que tiene de referencias al

arte del pasado (pienso en Rembrandt y sus grabados) y de ejercicio de libertad plena

y rotunda dentro de la más radical de las tradiciones de lo moderno.

Una vez más Rafael Satrústegui se muestra seguro y rotundo en el empleo de la

pintura. Despliega sus fantásticas dotes de pintor capaz de abarcar multitud de técnicas

y de planteamientos. El inmenso autorretrato que debe presidir esta ‘exposición (y que él

titula "golpe de luz”) es una obra sin duda memorable en lo que tiene de referencias al

arte del pasado (pienso en Rembrandt y sus grabados) y de ejercicio de libertad plena

y rotunda dentro de la más radical de las tradiciones de lo moderno.

Entre estas dos referencias se plantea el grueso de la exposición y del trabajo de Rafael Satrústegui. En ellos no es difícil encontrar la intensidad, la sensibilidad y el poder de evocación que nos permiten la ficción de compartir con alguien sensaciones, sentimientos, miedos y ternuras que difícilmente seríamos capaces de verbalizar. A través de sus cuadros el mundo se nos revela bello, diverso y especialmente rico en sus pequeñas variaciones. Y la pintura como un mundo mágico que permite ensanchar los límites de nuestra percepción de las cosas.

Es una pintura serena, pero una pintura llena de pequeñas intensidades. Rafael Satrústegui nos devuelve el gusto por la pintura y por la pintura en toda su plenitud y toda su gama. Como lenguaje cerrado en sí y como lenguaje abierto a ese acto mágico del reconocimiento de rostros y formas familiares. Aquí está toda la pintura, sólo hay que intentar verla.

Pablo Jiménez

Rafael Satrústegui pertenece a una generación de artistas que encuentra sus señas de

identidad más importantes en el retorno a la pintura en un contexto que, como el actual,

parecía entender la práctica artística necesariamente sobre otra serie de soportes. La

moderna historia del arte, y el mundo moderno en general, hace que periódicamente nos

sintamos más próximos a diferentes lenguajes artísticos y así, los objetos, la propia

pintura, las instalaciones o la fotografía se van relevando en el mágico y predilecto

espacio de la actualidad, desautorizando con ello al resto de las formas del lenguaje

artístico.

Rafael Satrústegui pertenece a una generación de artistas que encuentra sus señas de

identidad más importantes en el retorno a la pintura en un contexto que, como el actual,

parecía entender la práctica artística necesariamente sobre otra serie de soportes. La

moderna historia del arte, y el mundo moderno en general, hace que periódicamente nos

sintamos más próximos a diferentes lenguajes artísticos y así, los objetos, la propia

pintura, las instalaciones o la fotografía se van relevando en el mágico y predilecto

espacio de la actualidad, desautorizando con ello al resto de las formas del lenguaje

artístico.Incluso en los momentos en los que la pintura ha gozado de ese brillo especial que confiere la actualidad de lo moderno, se ha tenido que debatir mucho sobre hasta qué punto lo figurativo era admisible y a partir de donde volvían los pintores de botijos. Y por no salir de la pintura habrá que recordar que no hace tanto tiempo hablábamos de la "nueva figuración" que para nada tiene que ver con los "nuevos realistas", la "nueva objetividad" o los "neorrealistas" o "neorrománticos". Todo este galimatías de reformulaciones y nuevas formulaciones responde lógicamente a una necesidad, y no sólo a una necedad.

Nunca hay que olvidar que "moderno" y "moda" participan de la misma raíz y que la constante exigencia de novedades tiene un sentido, tan profundo como sin duda trágico y devastador, y que no deja de ser una de las señas de identidad del mundo moderno. La conciliación de este imperativo y de la tradición de una idea del arte que tendería a lo atemporal y lo inmortal, es una de las contradicciones, aunque no la única ni la más violenta, del arte tal y como lo entendemos hoy.

Este largo preámbulo no pretende justificar nada, ni mucho menos hacer ningún alarde de fina perspicacia. Se trata de situar los cuadros de un pintor con una producción muy peculiar. Un pintor especialmente inquieto a la hora de aquilatar y de perfilar exactamente lo que quiere transmitir. Y sin embargo, un pintor con una dicción extraordinariamente clara y límpida.

La más rutinaria de las convenciones quiere que los catálogos de exposiciones se abran con textos laudatorios o ‘explicativos de las obras que se reproducen más adelante. Como todas las convenciones ésta tiene algo de insensato. El arte y la pintura son sistemas de complicidades y en la voluntad del espectador está el aceptarlas y compartir sensaciones, sentimientos o emociones; o rechazarlas y pasar directamente a otras cosas. Y ello con absoluta independencia de las sesudas o emocionados consideraciones prologales.

Todo esto es tanto mós innecesario cuanto se han contemplado las obras de esta exposición. Rafael Satrústegui siempre ha sido un pintor extremadamente refinado y exquisito, que ha intentado transmitir cosas de una gran sutileza, pero rebosantes de sensibilidad y de buen gusto. A esto hay que añadir su facilidad para desenvolverse en el lenguaie de la pintura siempre limitando desde el punto de partida los recursos puestos en juego.

En esta ocasión parte de un planteamiento formal que se basa fundamentalmente en el uso del barniz como color y como pintura. El procedimiento en sí no es nuevo y, entre nosotros, lo hizo célebre Tapies, sin ir mós lejos. Lo interesante de este caso es que el barniz no se utiliza ni como material innoble rescatado por el artista, ni como una suerte de acuarela que permite sutiles transparencias. Aquí el barniz es un elemento constructivo de la pintura que juega con el color de igual a igual, con el blanco del lienzo, pero también que se apoya en la rotunda y sobrecogedora aparición de una figuración sin ningún tipo de complejos.

Esta exposición es una lección de buena pintura. De una pintura que no tiene miedo de explorar todos los caminos posibles dentro de unos registros, como siempre limitados, y de un tono general o, me atrevería a decir, de un sentimiento general, que es el que da sentido al coniunto.

Una vez más Rafael Satrústegui se muestra seguro y rotundo en el empleo de la

pintura. Despliega sus fantásticas dotes de pintor capaz de abarcar multitud de técnicas

y de planteamientos. El inmenso autorretrato que debe presidir esta ‘exposición (y que él

titula "golpe de luz”) es una obra sin duda memorable en lo que tiene de referencias al

arte del pasado (pienso en Rembrandt y sus grabados) y de ejercicio de libertad plena

y rotunda dentro de la más radical de las tradiciones de lo moderno.

Una vez más Rafael Satrústegui se muestra seguro y rotundo en el empleo de la

pintura. Despliega sus fantásticas dotes de pintor capaz de abarcar multitud de técnicas

y de planteamientos. El inmenso autorretrato que debe presidir esta ‘exposición (y que él

titula "golpe de luz”) es una obra sin duda memorable en lo que tiene de referencias al

arte del pasado (pienso en Rembrandt y sus grabados) y de ejercicio de libertad plena

y rotunda dentro de la más radical de las tradiciones de lo moderno.Entre estas dos referencias se plantea el grueso de la exposición y del trabajo de Rafael Satrústegui. En ellos no es difícil encontrar la intensidad, la sensibilidad y el poder de evocación que nos permiten la ficción de compartir con alguien sensaciones, sentimientos, miedos y ternuras que difícilmente seríamos capaces de verbalizar. A través de sus cuadros el mundo se nos revela bello, diverso y especialmente rico en sus pequeñas variaciones. Y la pintura como un mundo mágico que permite ensanchar los límites de nuestra percepción de las cosas.

Es una pintura serena, pero una pintura llena de pequeñas intensidades. Rafael Satrústegui nos devuelve el gusto por la pintura y por la pintura en toda su plenitud y toda su gama. Como lenguaje cerrado en sí y como lenguaje abierto a ese acto mágico del reconocimiento de rostros y formas familiares. Aquí está toda la pintura, sólo hay que intentar verla.

Abel H. Pozuelo: Publicado en El Cultural 1999 »

RAFA SATRÚSTEGUI

Abel H. Pozuelo

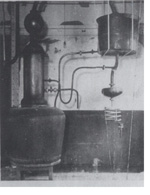

Los catorce cuadros que Rafael Satrústegui (Madrid, 1960) expone en estos días en Madrid tuvieron como punto de partida un antiguo alambique para destilar ron. En su imagen fotográfica el pintor vio la posibilidad de un fluir para su pintura, además de una forma de la que partir en un viaje sin vuelta atrás. El alambique: una figura expansiva, no constrictiva, por la que circula el líquido y se transforma. Con ello se topó con la metáfora que alumbraba un camino abierto y no trillado, una pintura con voluntad de referirse a sí misma sin más, capaz de ir siempre hacia delante, sin agotarse. Con sus últimas obras demuestra lo acertado de la apuesta, componiendo imágenes donde la reverberación de la luz, las vibraciones, asumen el protagonismo. Materia capaz de proporcionar una paz hipnótica, a la vez que pintura que versa sobre pintura, las obras en fuga de Satrústegui funcionan como lo hacían las vidrieras de las catedrales góticas: son esquema de un circuito a la vez que mapas; justifican su ser en sí, e indican un camino a seguir.

Abel H. Pozuelo

Los catorce cuadros que Rafael Satrústegui (Madrid, 1960) expone en estos días en Madrid tuvieron como punto de partida un antiguo alambique para destilar ron. En su imagen fotográfica el pintor vio la posibilidad de un fluir para su pintura, además de una forma de la que partir en un viaje sin vuelta atrás. El alambique: una figura expansiva, no constrictiva, por la que circula el líquido y se transforma. Con ello se topó con la metáfora que alumbraba un camino abierto y no trillado, una pintura con voluntad de referirse a sí misma sin más, capaz de ir siempre hacia delante, sin agotarse. Con sus últimas obras demuestra lo acertado de la apuesta, componiendo imágenes donde la reverberación de la luz, las vibraciones, asumen el protagonismo. Materia capaz de proporcionar una paz hipnótica, a la vez que pintura que versa sobre pintura, las obras en fuga de Satrústegui funcionan como lo hacían las vidrieras de las catedrales góticas: son esquema de un circuito a la vez que mapas; justifican su ser en sí, e indican un camino a seguir.

Juan Manuel Bonet: Catálogo exposición "Alambiques", Galería Barcelona, 1.998 »

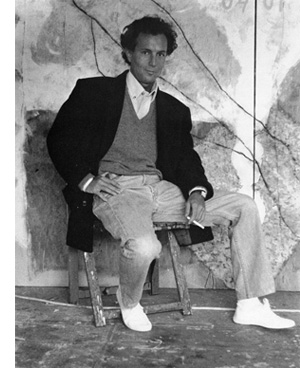

Juan Manuel Bonet

Rafael Satrústegui, en su alto y desnudo estudio de la calle de

Velázquez, buenas señas para un pintor que vive la pintura como algo

por encima del tiempo, un estudio con mucha luz, y una vista muy ancha

— "casi un Antonio López", sí - sobre los tejados de Madrid, su ciudad natal,

donde estudió Bellas Artes. Hace unos meses que ha vuelto de San

Sebastián, de donde es su familia, donde llevaba unos años residiendo,

y a la que ha homenajeado en un cuadro de 1994, que se titula,

escuetamente, Donosti: pura neblina luminosa. Rafael Satrústegui

concentrado, más que nunca, en un proyecto pictórico esencial. Bastante

irritado por el estado actual del medio artístico español, tan politically

correct, pero decidido a tirar para delante, por el sendero propio.

Rafael Satrústegui, en su alto y desnudo estudio de la calle de

Velázquez, buenas señas para un pintor que vive la pintura como algo

por encima del tiempo, un estudio con mucha luz, y una vista muy ancha

— "casi un Antonio López", sí - sobre los tejados de Madrid, su ciudad natal,

donde estudió Bellas Artes. Hace unos meses que ha vuelto de San

Sebastián, de donde es su familia, donde llevaba unos años residiendo,

y a la que ha homenajeado en un cuadro de 1994, que se titula,

escuetamente, Donosti: pura neblina luminosa. Rafael Satrústegui

concentrado, más que nunca, en un proyecto pictórico esencial. Bastante

irritado por el estado actual del medio artístico español, tan politically

correct, pero decidido a tirar para delante, por el sendero propio.

Desde que le conozco, Satrústegui ha trabajado, al igual que algunos otros de los mejores integrantes de la generación a la que pertenece, en clave abstracta y lírica, demostrando haber asimilado tanto las enseñanzas de nuestra generación del cincuenta, como las de los grandes norteamericanos, entre los que, muy significativamente, no elige como objeto de culto a Pollock, el inventor del dripping, sino a Rothko, el maestro de lo sublime.

Junto a la capacidad de poesía de siempre, y al interés de siempre por la línea, por lo gráfico, desde hace algún tiempo se abre paso en la pintura de Satrústegui un firme sentimiento constructivo. En la excelente colectiva que Santos Amestoy dedicó a los Líricos de fin de siglo (antiguo MEAC, Madrid, 1996), Alejandro Corujeira y él eran los que más se inclinaban por ese lado. Si en el caso del argentino la referencia más evidente en el arranque fue Torres García, profeta de la geometría sensible, en el del madrileño aquellos lienzos radiantes y danzantes me llamaron la atención por un cierto constructivismo orgánico, que me hizo pensar, a bote pronto, en el Wladyslaw Strzeminski abstracto y a la vez marino de los años treinta, en Strzeminski, sí, ese geómetra polaco cuya obra le hice descubrir entonces a Satrústegui, que se entusiasmó por él, -"creo que va a ayudarme a seguir adelante con lo que me traigo entre manos", me decía en una carta desde San Sebastián, fechada el 1 de Marzo de aquel año-, con ese entusiasmo que ponen los perseguidores de una verdad, cuando descubren a un predecesor, a un hermano espiritual.

Como punto de partida de los cuadros que ahora van a integrar

su segunda individual en la Galería Barcelona, la fotografía de un objeto

insólito y de grandes dimensiones, que a Satrústegui le llamó la atención

en un anuncio aparecido en los suplementos dominicales de los diarios:

“primer alambique utilizado en la elaboración del Ron Bacardí en su

destilería de Santiago de Cuba". El alambique, metáfora, tal vez, del

propio proceso creador, y pretexto para una serie de variaciones formales,

que en los dibujos se articulan en clave dispersa, casi gordillesca, por el

lado maquínico y laberíntico, mientras los lienzos tienden a ser más

compactos. Como suele ser habitual en pintura, por lo demás, el punto

de partida, muy visible en las impactantes y, valga la redundancia,

alambicadas composiciones que llevan los números uno y dos de la serie,

y todavía detectable como sombra en la número seis, ese punto de

partida con sabor a Caribe y a música y a noche, termina diluyéndose.

Como punto de partida de los cuadros que ahora van a integrar

su segunda individual en la Galería Barcelona, la fotografía de un objeto

insólito y de grandes dimensiones, que a Satrústegui le llamó la atención

en un anuncio aparecido en los suplementos dominicales de los diarios:

“primer alambique utilizado en la elaboración del Ron Bacardí en su

destilería de Santiago de Cuba". El alambique, metáfora, tal vez, del

propio proceso creador, y pretexto para una serie de variaciones formales,

que en los dibujos se articulan en clave dispersa, casi gordillesca, por el

lado maquínico y laberíntico, mientras los lienzos tienden a ser más

compactos. Como suele ser habitual en pintura, por lo demás, el punto

de partida, muy visible en las impactantes y, valga la redundancia,

alambicadas composiciones que llevan los números uno y dos de la serie,

y todavía detectable como sombra en la número seis, ese punto de

partida con sabor a Caribe y a música y a noche, termina diluyéndose.

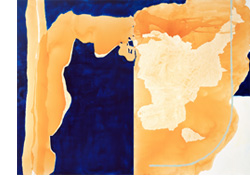

Una geometría que al pintor le tienta y que a la vez le da un poco de miedo, porque teme que pueda encerrarle, constreñirle, cerrarle caminos. Atrevidas y refinadas búsquedas cromáticas, para aludir a las cuales el propio pintor recurre a metáforas musicales de andar por casa. Un difuso sentimiento del paisaje, y hay que decir en ese sentido que Alambique XIII es casi un jardín recoleto y placenteramente postimpresionista, y que algo parecido sucede en Alambique XIV, mientras la mayor parte de la superficie de Alambique XV/III es ocupada por un campo de color verde que tiene algo de pradera. Una gran sabiduría en la modulación de la luz. Notaciones dibujísticas que tienen mucho que ver con los depurados grafismos de los lienzos incluidos en Líricos de fin de siglo...Encuentro verdaderamente notables estos cuadros recientes que Satrústegui me va enseñando. Todas estas cosas, todos estos "ingredientes" se funden en ellos con naturalidad. Pintura en calma, y a la vez poblada de enigmas. Pintura en la que la geometría es compatible con el temblor. Me gustan especialmente Alambique V, con su formato exageradamente horizontal, panorámico (28 x 104 cm) -volvemos a encontrar uno parecido en Alambique XII (22 x 139 cm) -, sus ocres y sus rojos, sus contornos imprecisos y que irradian luz, su atmósfera mágica, un poco irreal, y Alambique XI, también en tonalidades claras, presidido por una suerte de gran arco, y en el que cobran gran protagonismo unas bandas horizontales con algo de nubes, y también de bandas rothkianas. Todavía mas esencial, desde mi punto de vista se lleva la palma Alambique

VII, uno de los de mayor formato (l 30 x 195 cm). En él, todo, desde la

composición hasta los colores -ocres blanquecinas, pardos, verdes-,

contribuye a la sensación de monumentalidad, de plenitud, de

luminosidad, de quietud. A partir dr esta imagen definitiva, y que ensancha

el proyecto en que esta embarcado Satrústegui, cabe pensar en lo bien

que le vendría a esta pintura el acceso a unos formatos todavía mayores,

a formatos, por ejemplo, del tipo de los que hoy maneja el suizo Helmut

Federle, cuyo inmenso taller vienés visité el año pasado, y cuya obra

podrá contemplarse dentro de unos meses en el IVAM.

Todavía mas esencial, desde mi punto de vista se lleva la palma Alambique

VII, uno de los de mayor formato (l 30 x 195 cm). En él, todo, desde la

composición hasta los colores -ocres blanquecinas, pardos, verdes-,

contribuye a la sensación de monumentalidad, de plenitud, de

luminosidad, de quietud. A partir dr esta imagen definitiva, y que ensancha

el proyecto en que esta embarcado Satrústegui, cabe pensar en lo bien

que le vendría a esta pintura el acceso a unos formatos todavía mayores,

a formatos, por ejemplo, del tipo de los que hoy maneja el suizo Helmut

Federle, cuyo inmenso taller vienés visité el año pasado, y cuya obra

podrá contemplarse dentro de unos meses en el IVAM.

Matisse, Strzeminski, Torres García, ayer los bodegones silenciosos de Giorgio Morandi y hoy los de Juan José Aquerreta, los paisajes sureños iluminados y felices de Bonnard, las marinas melancólicas del donostiarra Gonzalo Chillida, Hokusai y en general los grabadores en madera japoneses, Richard Diebenkorn y sus deslumbrantes Ocean Parks californianos, Ben Nicholson, Tapies, James Brown, Sean Scully, Rothko siempre y por encima de todos, Rothko al que siempre se termina volviendo, Rothko fascinante incluso en sus prolegómenos de los años treinta con sabor a novecento italiano, y luego, en sus cuadros de transición de los cuarenta, deslavazados, impregnados de surrealismo y mitología...Estas y otras pocas figuras tutelares van surgiendo en nuestra atropellada conversación a pie de obra -también comparece el checo Josef Sima, con sus bosques centroeuropeos y sus llanuras francesas de una esencialidad y una pureza casi místicas-, estas y otras pocas figuras, como parte del museo imaginario de un pintor de nuestros días, de un corredor de fondo inquieto, y que a menudo duda, pero que persigue la calma, y que desde hace bastante tiempo tiene claro que pertenece a la familia de los partidarios de la pintura sin adjetivos, y al que me da la impresión de que lo que mas le preocupa y apasiona no es la obra que tiene a sus espaldas, sino la aventura del cuadro por venir, del cuadro por pintar.

Rafael Satrústegui, en su alto y desnudo estudio de la calle de

Velázquez, buenas señas para un pintor que vive la pintura como algo

por encima del tiempo, un estudio con mucha luz, y una vista muy ancha

— "casi un Antonio López", sí - sobre los tejados de Madrid, su ciudad natal,

donde estudió Bellas Artes. Hace unos meses que ha vuelto de San

Sebastián, de donde es su familia, donde llevaba unos años residiendo,

y a la que ha homenajeado en un cuadro de 1994, que se titula,

escuetamente, Donosti: pura neblina luminosa. Rafael Satrústegui

concentrado, más que nunca, en un proyecto pictórico esencial. Bastante

irritado por el estado actual del medio artístico español, tan politically

correct, pero decidido a tirar para delante, por el sendero propio.

Rafael Satrústegui, en su alto y desnudo estudio de la calle de

Velázquez, buenas señas para un pintor que vive la pintura como algo

por encima del tiempo, un estudio con mucha luz, y una vista muy ancha

— "casi un Antonio López", sí - sobre los tejados de Madrid, su ciudad natal,

donde estudió Bellas Artes. Hace unos meses que ha vuelto de San

Sebastián, de donde es su familia, donde llevaba unos años residiendo,

y a la que ha homenajeado en un cuadro de 1994, que se titula,

escuetamente, Donosti: pura neblina luminosa. Rafael Satrústegui

concentrado, más que nunca, en un proyecto pictórico esencial. Bastante

irritado por el estado actual del medio artístico español, tan politically

correct, pero decidido a tirar para delante, por el sendero propio.Desde que le conozco, Satrústegui ha trabajado, al igual que algunos otros de los mejores integrantes de la generación a la que pertenece, en clave abstracta y lírica, demostrando haber asimilado tanto las enseñanzas de nuestra generación del cincuenta, como las de los grandes norteamericanos, entre los que, muy significativamente, no elige como objeto de culto a Pollock, el inventor del dripping, sino a Rothko, el maestro de lo sublime.

Junto a la capacidad de poesía de siempre, y al interés de siempre por la línea, por lo gráfico, desde hace algún tiempo se abre paso en la pintura de Satrústegui un firme sentimiento constructivo. En la excelente colectiva que Santos Amestoy dedicó a los Líricos de fin de siglo (antiguo MEAC, Madrid, 1996), Alejandro Corujeira y él eran los que más se inclinaban por ese lado. Si en el caso del argentino la referencia más evidente en el arranque fue Torres García, profeta de la geometría sensible, en el del madrileño aquellos lienzos radiantes y danzantes me llamaron la atención por un cierto constructivismo orgánico, que me hizo pensar, a bote pronto, en el Wladyslaw Strzeminski abstracto y a la vez marino de los años treinta, en Strzeminski, sí, ese geómetra polaco cuya obra le hice descubrir entonces a Satrústegui, que se entusiasmó por él, -"creo que va a ayudarme a seguir adelante con lo que me traigo entre manos", me decía en una carta desde San Sebastián, fechada el 1 de Marzo de aquel año-, con ese entusiasmo que ponen los perseguidores de una verdad, cuando descubren a un predecesor, a un hermano espiritual.

Como punto de partida de los cuadros que ahora van a integrar

su segunda individual en la Galería Barcelona, la fotografía de un objeto

insólito y de grandes dimensiones, que a Satrústegui le llamó la atención

en un anuncio aparecido en los suplementos dominicales de los diarios:

“primer alambique utilizado en la elaboración del Ron Bacardí en su

destilería de Santiago de Cuba". El alambique, metáfora, tal vez, del

propio proceso creador, y pretexto para una serie de variaciones formales,

que en los dibujos se articulan en clave dispersa, casi gordillesca, por el

lado maquínico y laberíntico, mientras los lienzos tienden a ser más

compactos. Como suele ser habitual en pintura, por lo demás, el punto

de partida, muy visible en las impactantes y, valga la redundancia,

alambicadas composiciones que llevan los números uno y dos de la serie,

y todavía detectable como sombra en la número seis, ese punto de

partida con sabor a Caribe y a música y a noche, termina diluyéndose.

Como punto de partida de los cuadros que ahora van a integrar

su segunda individual en la Galería Barcelona, la fotografía de un objeto

insólito y de grandes dimensiones, que a Satrústegui le llamó la atención

en un anuncio aparecido en los suplementos dominicales de los diarios:

“primer alambique utilizado en la elaboración del Ron Bacardí en su

destilería de Santiago de Cuba". El alambique, metáfora, tal vez, del

propio proceso creador, y pretexto para una serie de variaciones formales,

que en los dibujos se articulan en clave dispersa, casi gordillesca, por el

lado maquínico y laberíntico, mientras los lienzos tienden a ser más

compactos. Como suele ser habitual en pintura, por lo demás, el punto

de partida, muy visible en las impactantes y, valga la redundancia,

alambicadas composiciones que llevan los números uno y dos de la serie,

y todavía detectable como sombra en la número seis, ese punto de

partida con sabor a Caribe y a música y a noche, termina diluyéndose.Una geometría que al pintor le tienta y que a la vez le da un poco de miedo, porque teme que pueda encerrarle, constreñirle, cerrarle caminos. Atrevidas y refinadas búsquedas cromáticas, para aludir a las cuales el propio pintor recurre a metáforas musicales de andar por casa. Un difuso sentimiento del paisaje, y hay que decir en ese sentido que Alambique XIII es casi un jardín recoleto y placenteramente postimpresionista, y que algo parecido sucede en Alambique XIV, mientras la mayor parte de la superficie de Alambique XV/III es ocupada por un campo de color verde que tiene algo de pradera. Una gran sabiduría en la modulación de la luz. Notaciones dibujísticas que tienen mucho que ver con los depurados grafismos de los lienzos incluidos en Líricos de fin de siglo...Encuentro verdaderamente notables estos cuadros recientes que Satrústegui me va enseñando. Todas estas cosas, todos estos "ingredientes" se funden en ellos con naturalidad. Pintura en calma, y a la vez poblada de enigmas. Pintura en la que la geometría es compatible con el temblor. Me gustan especialmente Alambique V, con su formato exageradamente horizontal, panorámico (28 x 104 cm) -volvemos a encontrar uno parecido en Alambique XII (22 x 139 cm) -, sus ocres y sus rojos, sus contornos imprecisos y que irradian luz, su atmósfera mágica, un poco irreal, y Alambique XI, también en tonalidades claras, presidido por una suerte de gran arco, y en el que cobran gran protagonismo unas bandas horizontales con algo de nubes, y también de bandas rothkianas.

Todavía mas esencial, desde mi punto de vista se lleva la palma Alambique

VII, uno de los de mayor formato (l 30 x 195 cm). En él, todo, desde la

composición hasta los colores -ocres blanquecinas, pardos, verdes-,

contribuye a la sensación de monumentalidad, de plenitud, de

luminosidad, de quietud. A partir dr esta imagen definitiva, y que ensancha

el proyecto en que esta embarcado Satrústegui, cabe pensar en lo bien

que le vendría a esta pintura el acceso a unos formatos todavía mayores,

a formatos, por ejemplo, del tipo de los que hoy maneja el suizo Helmut

Federle, cuyo inmenso taller vienés visité el año pasado, y cuya obra

podrá contemplarse dentro de unos meses en el IVAM.

Todavía mas esencial, desde mi punto de vista se lleva la palma Alambique

VII, uno de los de mayor formato (l 30 x 195 cm). En él, todo, desde la

composición hasta los colores -ocres blanquecinas, pardos, verdes-,

contribuye a la sensación de monumentalidad, de plenitud, de

luminosidad, de quietud. A partir dr esta imagen definitiva, y que ensancha

el proyecto en que esta embarcado Satrústegui, cabe pensar en lo bien

que le vendría a esta pintura el acceso a unos formatos todavía mayores,

a formatos, por ejemplo, del tipo de los que hoy maneja el suizo Helmut

Federle, cuyo inmenso taller vienés visité el año pasado, y cuya obra

podrá contemplarse dentro de unos meses en el IVAM.Matisse, Strzeminski, Torres García, ayer los bodegones silenciosos de Giorgio Morandi y hoy los de Juan José Aquerreta, los paisajes sureños iluminados y felices de Bonnard, las marinas melancólicas del donostiarra Gonzalo Chillida, Hokusai y en general los grabadores en madera japoneses, Richard Diebenkorn y sus deslumbrantes Ocean Parks californianos, Ben Nicholson, Tapies, James Brown, Sean Scully, Rothko siempre y por encima de todos, Rothko al que siempre se termina volviendo, Rothko fascinante incluso en sus prolegómenos de los años treinta con sabor a novecento italiano, y luego, en sus cuadros de transición de los cuarenta, deslavazados, impregnados de surrealismo y mitología...Estas y otras pocas figuras tutelares van surgiendo en nuestra atropellada conversación a pie de obra -también comparece el checo Josef Sima, con sus bosques centroeuropeos y sus llanuras francesas de una esencialidad y una pureza casi místicas-, estas y otras pocas figuras, como parte del museo imaginario de un pintor de nuestros días, de un corredor de fondo inquieto, y que a menudo duda, pero que persigue la calma, y que desde hace bastante tiempo tiene claro que pertenece a la familia de los partidarios de la pintura sin adjetivos, y al que me da la impresión de que lo que mas le preocupa y apasiona no es la obra que tiene a sus espaldas, sino la aventura del cuadro por venir, del cuadro por pintar.

Miguel Fernández Cid: Artistas en Madrid »

Miguel Fernández Cid:

De ascendencia y vinculación donostiarra, Rafael Satrústegui (Madrid, 1960) tuvo un

paso breve por los «Talleres de Arte Actual» del madrileño Círculo de Bellas Artes, limitando

su asistencia al curso impartido por Darío Villalba, por resultados uno de los mas fructíferos.

De la conexión establecida entre ambos existen pruebas irrefutables: cuando al final de temporada la galería Juana Mordó organiza una colectiva de artistas jóvenes, Satrústegui es

convocado, en una elección tras la cual es fácil ver el elogio de Villalba; cuando éste repite

taller en Arteleku (San Sebastión), casi tres años mas tarde, le vuelve a tener como alumno.

Una reproducción de un cuadro suyo ocupa lugar principal en una de las paredes de su es

tudio, convertida en algo así como un dispar breviario de afinidades. La conexión pudo es

tablecerse en la actitud, la manera de enfrentarse a la obra, la escasa autocomplacencia

que Darío predica y Rafael distancia con largos títulos descriptivos, mós irónicas que poéticos.

De ascendencia y vinculación donostiarra, Rafael Satrústegui (Madrid, 1960) tuvo un

paso breve por los «Talleres de Arte Actual» del madrileño Círculo de Bellas Artes, limitando

su asistencia al curso impartido por Darío Villalba, por resultados uno de los mas fructíferos.

De la conexión establecida entre ambos existen pruebas irrefutables: cuando al final de temporada la galería Juana Mordó organiza una colectiva de artistas jóvenes, Satrústegui es

convocado, en una elección tras la cual es fácil ver el elogio de Villalba; cuando éste repite

taller en Arteleku (San Sebastión), casi tres años mas tarde, le vuelve a tener como alumno.

Una reproducción de un cuadro suyo ocupa lugar principal en una de las paredes de su es

tudio, convertida en algo así como un dispar breviario de afinidades. La conexión pudo es

tablecerse en la actitud, la manera de enfrentarse a la obra, la escasa autocomplacencia

que Darío predica y Rafael distancia con largos títulos descriptivos, mós irónicas que poéticos.

Cuando en el verano del 85 expone en Juana Mordó y en el resumen final de los «Talleres» (en una de las ediciones de resultados más notables), ha realizado una individual en la galería Alga, de San Sebastián (l981), y ha participado en el polémico ‘Arteder’ bilbaíno del 83. Tras un par de años de silencio, reaparece en colectivas dispares, siendo su entrada más continua desde septiembre de 1988, con individuales en la galería Dieciséis, de San Sebastión, la vienesa Ariadne y la madrileña Emilio Navarro. Un trío difícil de hilvanar, al menos en un primer envite, y que muestra las distintas ópticas desde las que es de tendida la obra de Satrústegui.

En los cuadros expuestos mostraba un modo apasionado, voraz, que le llevaba a provocar distorsiones, juegos dinámicos con las apariencias, manteniendo siempre un interés es tructural bien definido. De la amplitud de recursos de los que parte es prueba la pared del estudio antes aludida: las pinturas de Lascaux y los relieves egipcios o asirios, junto a Piero y Leonardo; Motherwell y Twombly junto a Lindstrom y Zush. La afirmación y la construcción, el exceso y la mesura. En el 90 vuelve en solitario a la galería Dieciséis, en el 8l a Emilio Navarro, con quien ha acudido a ferias europeas de arte contemporáneo. Ha sido seleccionado en «Propuesta 89» y «Propuesta 91», del Círculo de Bellas Artes, y en la Bienal de Valparaiso de 1989.

De ascendencia y vinculación donostiarra, Rafael Satrústegui (Madrid, 1960) tuvo un

paso breve por los «Talleres de Arte Actual» del madrileño Círculo de Bellas Artes, limitando

su asistencia al curso impartido por Darío Villalba, por resultados uno de los mas fructíferos.

De la conexión establecida entre ambos existen pruebas irrefutables: cuando al final de temporada la galería Juana Mordó organiza una colectiva de artistas jóvenes, Satrústegui es

convocado, en una elección tras la cual es fácil ver el elogio de Villalba; cuando éste repite

taller en Arteleku (San Sebastión), casi tres años mas tarde, le vuelve a tener como alumno.

Una reproducción de un cuadro suyo ocupa lugar principal en una de las paredes de su es

tudio, convertida en algo así como un dispar breviario de afinidades. La conexión pudo es

tablecerse en la actitud, la manera de enfrentarse a la obra, la escasa autocomplacencia

que Darío predica y Rafael distancia con largos títulos descriptivos, mós irónicas que poéticos.

De ascendencia y vinculación donostiarra, Rafael Satrústegui (Madrid, 1960) tuvo un

paso breve por los «Talleres de Arte Actual» del madrileño Círculo de Bellas Artes, limitando

su asistencia al curso impartido por Darío Villalba, por resultados uno de los mas fructíferos.

De la conexión establecida entre ambos existen pruebas irrefutables: cuando al final de temporada la galería Juana Mordó organiza una colectiva de artistas jóvenes, Satrústegui es

convocado, en una elección tras la cual es fácil ver el elogio de Villalba; cuando éste repite

taller en Arteleku (San Sebastión), casi tres años mas tarde, le vuelve a tener como alumno.

Una reproducción de un cuadro suyo ocupa lugar principal en una de las paredes de su es

tudio, convertida en algo así como un dispar breviario de afinidades. La conexión pudo es

tablecerse en la actitud, la manera de enfrentarse a la obra, la escasa autocomplacencia

que Darío predica y Rafael distancia con largos títulos descriptivos, mós irónicas que poéticos.Cuando en el verano del 85 expone en Juana Mordó y en el resumen final de los «Talleres» (en una de las ediciones de resultados más notables), ha realizado una individual en la galería Alga, de San Sebastián (l981), y ha participado en el polémico ‘Arteder’ bilbaíno del 83. Tras un par de años de silencio, reaparece en colectivas dispares, siendo su entrada más continua desde septiembre de 1988, con individuales en la galería Dieciséis, de San Sebastión, la vienesa Ariadne y la madrileña Emilio Navarro. Un trío difícil de hilvanar, al menos en un primer envite, y que muestra las distintas ópticas desde las que es de tendida la obra de Satrústegui.

En los cuadros expuestos mostraba un modo apasionado, voraz, que le llevaba a provocar distorsiones, juegos dinámicos con las apariencias, manteniendo siempre un interés es tructural bien definido. De la amplitud de recursos de los que parte es prueba la pared del estudio antes aludida: las pinturas de Lascaux y los relieves egipcios o asirios, junto a Piero y Leonardo; Motherwell y Twombly junto a Lindstrom y Zush. La afirmación y la construcción, el exceso y la mesura. En el 90 vuelve en solitario a la galería Dieciséis, en el 8l a Emilio Navarro, con quien ha acudido a ferias europeas de arte contemporáneo. Ha sido seleccionado en «Propuesta 89» y «Propuesta 91», del Círculo de Bellas Artes, y en la Bienal de Valparaiso de 1989.

Pablo Jiménez: Catálogo "Reflejos raptados", Galería Emilio Navarro, 1991 »

MEMORIA Y CONTENCION:

TODOS LOS AYERES

Pablo Jiménez

Con su exposición del año pasado, Rafael Satrústegui conseguía, a pesar de

su sorprendente omisión en las numerosas exposiciones que impulsaron el

arte joven en nuestro país, formular

acentos distintos dentro de una corriente común de artistas de su generación y demostrar que aún quedaba

espacio para aventurar posibilidades capaces de devolver a la pintura toda su

sobriedad y toda su fascinación. Desde

un lenguaje que todavía tenía bastantes

deudas con el expresionismo abstracto

y en el que apuntaban algunos aspectos de la transvanguardia —más difícilmente rastreables—, pero ya con elementos que siguen manteniéndose en

sus últimas obras —como el color apagado y rico en grises-, Rafael Satrústegui establecía un equilibrio entre el

gesto fuerte y expresivo y un aspecto

general sosegado y, de alguna manera,

contenido. Algo que, según sus propios temores, lo acercaba a los umbrales de

cierto sentido de la elegancia, muy propio, por otra parte, de nuestra mejor pintura de la llamada generación de los 50.

Con su exposición del año pasado, Rafael Satrústegui conseguía, a pesar de

su sorprendente omisión en las numerosas exposiciones que impulsaron el

arte joven en nuestro país, formular

acentos distintos dentro de una corriente común de artistas de su generación y demostrar que aún quedaba

espacio para aventurar posibilidades capaces de devolver a la pintura toda su

sobriedad y toda su fascinación. Desde

un lenguaje que todavía tenía bastantes

deudas con el expresionismo abstracto

y en el que apuntaban algunos aspectos de la transvanguardia —más difícilmente rastreables—, pero ya con elementos que siguen manteniéndose en

sus últimas obras —como el color apagado y rico en grises-, Rafael Satrústegui establecía un equilibrio entre el

gesto fuerte y expresivo y un aspecto

general sosegado y, de alguna manera,

contenido. Algo que, según sus propios temores, lo acercaba a los umbrales de

cierto sentido de la elegancia, muy propio, por otra parte, de nuestra mejor pintura de la llamada generación de los 50.

Ahora, en esta su segunda individual madrileña, uno de los propósitos de Rafael Satrústegui era precisamente el de distanciarse de todo tipo de efectismo, de todo rastro de esteticismo; renunciar a una retórica que parecía más fruto de cierta inseguridad, que sustancialmente necesaria a las exigencias de su propio lenguaje. En parte por ello las obras de esta exposición han renunciado a muchas de las cualidades de la propia pintura, reduciendo el número de elementos puestos en juego, para centrarse —por medio del collage de telas estampadas y de la acertada combinación de barnices con blancos y negros- en una intensificación del valor de los tonos grises, ahora más ahormada en semitonos y matices.

Los problemas que Satrústegui se plantea están dentro de la tradición de la propia pintura: la representación y el valor del signo como elemento dual en el plano. Un signo que consigue mantener, al mismo tiempo, sus valores semánticos y propiamente pictóricos en una síntesis que se sitúa más allá de tradicionales dicotomias entre abstracción y realidad. Por ello su pintura puede mantener, e incluso renovar, en este nuevo sentido, recursos claramente expresivos —como el de la composición- que parecían casi olvidados y casi totalmente relegados a los alfabetos de postulados anteriores a los años 60.

El nexo de unión aparente de todos estos trabajos es una forma ovalada y de connotaciones casi orgánicas que se repite dentro de un conjunto que abunda en iconografías dispersas, pero unidas por un sistema de composiciones abiertas que postulan, al mismo tiempo, la posible infinitud de una serie accidentalmente interrumpida por los límites del cuadro y la «necesidad» de ese momento exacto en que se fijan los límites. Todo ello dentro de un contrapunto de lenguajes distintos que relegan definitivamente las referencias a una realidad observada, para centrarse en los signos de esa propia realidad; quiero decir, en la pintura como otra realidad independiente en sí.

Pero, precisamente por ello no se puede pretender que el sustrato de telas pintadas y seriadas tenga que remitirnos a la evocación de un tipo de ambiente determinado. Esto es algo que ya los propios cuadros se encargan de impedir, al centrar la atención en preocupaciones mucho más pictoricistas, en las que importa más el juego de apoyos y tensiones que las distintas formas imponen entre sí, que las referencias e interferencias que puedan mantener con el mundo exterior. Algo que podía ya vislumbrarse en su anterior exposición y que viene a postular un tipo de pintura suficiente en sí, como realidad distinta y autónoma.

Hablábamos antes de la composición como un recurso recuperado y renovado en estas obras. Unas obras en las que se nota perfectamente asimilada cierta tendencia muy de los 80 que, entre otras muchas simplificaciones, tiende a un dibujo que, sin abandonar una evidente expresividad caligráfica, tiene algo de arquetipo, de capacidad de condensar determinados significados más o menos difusos, eso que antes llamábamos «signo». Pero precisamente por ello la mayor parte de la pintura de esas características abandona voluntariamente toda coincidencia con anteriores búsquedas sobre la propia sintaxis del cuadro; mientras que Rafael Satrústegui las incorpora en un mismo sentido clásico, reconciliando dos lenguajes que tras esta exposición parece evidente que no tienen por qué estar regañados. Y de esos recursos el ‘más llamativo es el de una composición que apunta a una fingida descomposición, a una tensión que apoya el discurso general y que está más en la línea de exploración de los límites del propio cuadro que no en la imposición de un tipo de realidad especialmente llamativa en sí, o lo que es lo mismo, está en apoyo más de sensaciones e intensidades que no de una voluntad narrativa.

Seguramente es por eso por lo que cuanto más dispares y más variadas son las familias de signos empleados, más sugerente se hace el conjunto, incluso cuando esto le lleva a recurrir a imágenes de una configuración que, en principio, parecería romper de alguna manera el contexto. Pero el resultado es rotundo. Al forzar los elementos puestos en juego, el resultado gana en intensidad al equipararse el sistema de signos con la tensión del resto de recursos. Así, nos encontramos ante una de las propuestas más coherentes, más personales y más rotundas que recordamos, dentro del arte joven, en mucho tiempo. Rafael Satrústegui demuestra estar en un momento especialmente lúcido y productivo, con un conjunto de trabajos que incluso apuntan la posibilidad de continuaciones más valientes.

Pablo Jiménez

Con su exposición del año pasado, Rafael Satrústegui conseguía, a pesar de

su sorprendente omisión en las numerosas exposiciones que impulsaron el

arte joven en nuestro país, formular

acentos distintos dentro de una corriente común de artistas de su generación y demostrar que aún quedaba

espacio para aventurar posibilidades capaces de devolver a la pintura toda su

sobriedad y toda su fascinación. Desde

un lenguaje que todavía tenía bastantes

deudas con el expresionismo abstracto

y en el que apuntaban algunos aspectos de la transvanguardia —más difícilmente rastreables—, pero ya con elementos que siguen manteniéndose en

sus últimas obras —como el color apagado y rico en grises-, Rafael Satrústegui establecía un equilibrio entre el

gesto fuerte y expresivo y un aspecto

general sosegado y, de alguna manera,

contenido. Algo que, según sus propios temores, lo acercaba a los umbrales de

cierto sentido de la elegancia, muy propio, por otra parte, de nuestra mejor pintura de la llamada generación de los 50.

Con su exposición del año pasado, Rafael Satrústegui conseguía, a pesar de

su sorprendente omisión en las numerosas exposiciones que impulsaron el

arte joven en nuestro país, formular

acentos distintos dentro de una corriente común de artistas de su generación y demostrar que aún quedaba

espacio para aventurar posibilidades capaces de devolver a la pintura toda su

sobriedad y toda su fascinación. Desde

un lenguaje que todavía tenía bastantes

deudas con el expresionismo abstracto

y en el que apuntaban algunos aspectos de la transvanguardia —más difícilmente rastreables—, pero ya con elementos que siguen manteniéndose en

sus últimas obras —como el color apagado y rico en grises-, Rafael Satrústegui establecía un equilibrio entre el

gesto fuerte y expresivo y un aspecto

general sosegado y, de alguna manera,

contenido. Algo que, según sus propios temores, lo acercaba a los umbrales de

cierto sentido de la elegancia, muy propio, por otra parte, de nuestra mejor pintura de la llamada generación de los 50.Ahora, en esta su segunda individual madrileña, uno de los propósitos de Rafael Satrústegui era precisamente el de distanciarse de todo tipo de efectismo, de todo rastro de esteticismo; renunciar a una retórica que parecía más fruto de cierta inseguridad, que sustancialmente necesaria a las exigencias de su propio lenguaje. En parte por ello las obras de esta exposición han renunciado a muchas de las cualidades de la propia pintura, reduciendo el número de elementos puestos en juego, para centrarse —por medio del collage de telas estampadas y de la acertada combinación de barnices con blancos y negros- en una intensificación del valor de los tonos grises, ahora más ahormada en semitonos y matices.

Los problemas que Satrústegui se plantea están dentro de la tradición de la propia pintura: la representación y el valor del signo como elemento dual en el plano. Un signo que consigue mantener, al mismo tiempo, sus valores semánticos y propiamente pictóricos en una síntesis que se sitúa más allá de tradicionales dicotomias entre abstracción y realidad. Por ello su pintura puede mantener, e incluso renovar, en este nuevo sentido, recursos claramente expresivos —como el de la composición- que parecían casi olvidados y casi totalmente relegados a los alfabetos de postulados anteriores a los años 60.

El nexo de unión aparente de todos estos trabajos es una forma ovalada y de connotaciones casi orgánicas que se repite dentro de un conjunto que abunda en iconografías dispersas, pero unidas por un sistema de composiciones abiertas que postulan, al mismo tiempo, la posible infinitud de una serie accidentalmente interrumpida por los límites del cuadro y la «necesidad» de ese momento exacto en que se fijan los límites. Todo ello dentro de un contrapunto de lenguajes distintos que relegan definitivamente las referencias a una realidad observada, para centrarse en los signos de esa propia realidad; quiero decir, en la pintura como otra realidad independiente en sí.

Pero, precisamente por ello no se puede pretender que el sustrato de telas pintadas y seriadas tenga que remitirnos a la evocación de un tipo de ambiente determinado. Esto es algo que ya los propios cuadros se encargan de impedir, al centrar la atención en preocupaciones mucho más pictoricistas, en las que importa más el juego de apoyos y tensiones que las distintas formas imponen entre sí, que las referencias e interferencias que puedan mantener con el mundo exterior. Algo que podía ya vislumbrarse en su anterior exposición y que viene a postular un tipo de pintura suficiente en sí, como realidad distinta y autónoma.

Hablábamos antes de la composición como un recurso recuperado y renovado en estas obras. Unas obras en las que se nota perfectamente asimilada cierta tendencia muy de los 80 que, entre otras muchas simplificaciones, tiende a un dibujo que, sin abandonar una evidente expresividad caligráfica, tiene algo de arquetipo, de capacidad de condensar determinados significados más o menos difusos, eso que antes llamábamos «signo». Pero precisamente por ello la mayor parte de la pintura de esas características abandona voluntariamente toda coincidencia con anteriores búsquedas sobre la propia sintaxis del cuadro; mientras que Rafael Satrústegui las incorpora en un mismo sentido clásico, reconciliando dos lenguajes que tras esta exposición parece evidente que no tienen por qué estar regañados. Y de esos recursos el ‘más llamativo es el de una composición que apunta a una fingida descomposición, a una tensión que apoya el discurso general y que está más en la línea de exploración de los límites del propio cuadro que no en la imposición de un tipo de realidad especialmente llamativa en sí, o lo que es lo mismo, está en apoyo más de sensaciones e intensidades que no de una voluntad narrativa.

Seguramente es por eso por lo que cuanto más dispares y más variadas son las familias de signos empleados, más sugerente se hace el conjunto, incluso cuando esto le lleva a recurrir a imágenes de una configuración que, en principio, parecería romper de alguna manera el contexto. Pero el resultado es rotundo. Al forzar los elementos puestos en juego, el resultado gana en intensidad al equipararse el sistema de signos con la tensión del resto de recursos. Así, nos encontramos ante una de las propuestas más coherentes, más personales y más rotundas que recordamos, dentro del arte joven, en mucho tiempo. Rafael Satrústegui demuestra estar en un momento especialmente lúcido y productivo, con un conjunto de trabajos que incluso apuntan la posibilidad de continuaciones más valientes.